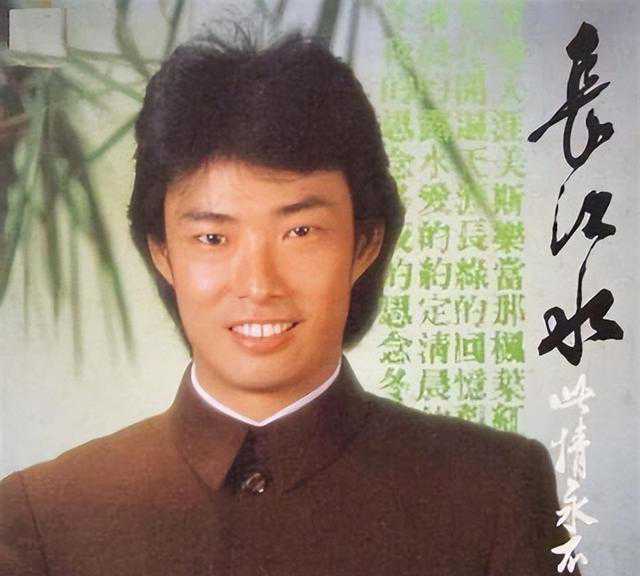

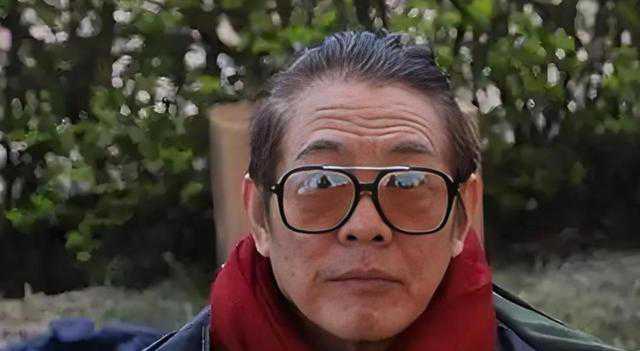

比分先放桌面:时间这场长期联赛里,成龙、李连杰、周星驰都被岁月牵了一把,69岁的费玉清却像把日历按了暂停,状态接近39。

意义不止是“谁看起来更嫩”,更像一场负荷管理的总决赛:谁更会分配强度、恢复、心态,谁就站到最后。

我不是在演讲台上说教。

我是在KTV被朋友点了一剪梅时想通的。

前奏刚起,包厢里合唱像潮水涌上来,屏幕里的费玉清站姿直,眼神稳,尾音像绕柱子的风,既不抢也不飘。

他封麦五年,气色反而更从容,这种“逆龄”不是滤镜给的,是日程表给的:一年一张唱片,一月一场演出,嗓子以工作日记的方式活着。

把镜头倒回VCD时代。

成龙从巴士车窗一跃而下,那声玻璃震动像打在我的后背。

他把动作片拍成体育竞技,亲自上阵是招牌,也是代价。

公开采访里他把骨折说成“家常饭”,那不是夸张,是账单抬头;医学研究常提,长期高冲击会让关节软骨磨耗加速,腰椎轴线也会被时间扭出形变。

他拿到奥斯卡终身成就奖时全场起立,我心里是热的,更多是疼。

李连杰是另一种秩序。

少林寺、黄飞鸿,动作像写楷书,收笔漂亮。

网络流出的那张寺庙合影,消瘦、白发、皱纹,全网叹息。

甲状腺功能的波动会牵动体重、耐力、心率,长期用药也难免影响外观;镜头是放大镜,细节没地儿躲。

把他从“全民偶像”改成“慢下来的人”,不是退场,是换阵型。

说周星驰,画面里总有一丛白发。

他从演员转为导演,喜剧的节拍像钟摆,前进也回摆。

长时间找梗、改本、剪片,昼夜节律乱到闹钟都想辞职,压力与创作绑定,头发先签字。

作品数量不多,复看率高,功夫、喜剧之王这些关键词隔几年再看依旧能笑出来,这是一种“内容耐力”。

再跳回费玉清。

69岁像39岁,秘方不神秘:克制。

台上高音稳,台下轻声说话,社交不过火,作息不过山车。

常见的生理数据也能对上号:研究普遍认为,最大摄氧量每10年下降约5%到10%,强度越大,恢复窗口越关键;他把强度降到可持续,质量留在每一场,长期折旧率自然温和。

你说基因占便宜,我也点头,颧骨、骨量、皮脂分布确有天赋成分,可他把可控那半块做到了满分。

这一组人放在一块看,像三种能量系统在同一块战术板上跑来跑去。

动作片靠无氧爆发,收益直接,折旧也直接;导演型创作吃脑力耐力,爆发不多,疲劳慢性;声乐是节律学,靠修养和细节,胜在可持续。

选哪条路,账本就写哪种数字。

观众只看到“老没老”,忽略了“怎么老”的策略差异。

体育场边也能找到旁证。

媒体常提詹姆斯一年在恢复上投入巨大,C罗体脂维持在个位数,伊布四十外还在顶级联赛保持对抗,这些都不是“天选”,是系统工程。

把这套逻辑挪到成龙、李连杰身上,能理解他们为什么提早“还债”;把它挪到费玉清,能看懂他为什么在镜头里一直显得“干净”。

观感背后的心理战也值得拆。

成龙年轻时那种“真摔真打”的硬派审美,代表了一代人的奋斗叙事;李连杰身上有武学的秩序与修身,后来转向文化推广,是把刀锋收回鞘中的过程;周星驰用无厘头处理世界的荒诞,安抚了都市人的焦虑;费玉清更像一种生活提案:把情绪降噪,把节奏交给自己。

舆论场有个小癖好,喜欢把同一个标准套到所有人头上,结果就是看谁都“哪儿不对劲”。

这锅,不该他们背。

我也爱讲点细碎的数据,让这盘棋落地。

出生年摆出来:成龙1954、费玉清1955、周星驰1962、李连杰1963,体能峰值与作品峰值的错位,基本解释了谁在什么时候最耀眼。

动作演员拍摄强度远高于常规职业,关节及软组织的微损伤像利息,日积月累;创作者的压力以睡眠质量和皮质醇曲线呈现,白发是显性提醒;歌手把嗓音当主引擎,最大风险来自过度使用与环境刺激,所以费玉清把演出密度“控盘”,像老中锋蹲在低位,拿球慢慢打。

插个小场景,调一调情绪。

我曾在路边偶遇一次周星驰的路拍,远远看过去,外套简单,姿态松弛,身边人都在看他,他却只看天气。

那种“退回人群”的处理方式,和电影里他的角色是同一脉络:克制,收着笑。

你若问我他老没老,我更好奇他下一次出手要把力道放在哪一格。

说回“逆龄”。

滤镜、化妆、医美、灯光能做的范围我不否认,可把作息打乱、饮食无序、训练瞎冲,然后寄望外部插件救火,这就像把球队内线和外线都废了,最后怪球衣颜色不对。

强负荷必须配等长恢复窗,体脂率和睡眠是基础设施,

这些朴素到有点无聊,却是唯一能长期见效的话。

把话抛给你们。

你更认哪一种“老法子”:燃尽式的璀璨,还是恒温式的耐看?

如果把人生当联赛,你愿意在锋线冲刺,还是在后腰布控?

评论区拿出你的“负荷管理手册”,也欢迎晒一张没开滤镜的路人合影标准,让“69岁像39岁”这句SEO关键词,不只停在标题党里,落在我们的作息表里。

编辑:娱乐 来源:热议根由探