作者|《中华儿女》记者王海珍

编辑|华南

当太湖东畔清晨的阳光穿过溯驭技术的厂房玻璃,董震已经站在氢电系统测试台前了。这位“90后”年轻人,如今头顶中国青年科技工作者协会会员、“福布斯亚洲30U30”、“苏州青年科学家”、“哈工大电气学院最年轻的教授博导”等诸多光环,率领着苏州溯驭技术有限公司在氢能电控领域闯出了一片天地。

董震

董震从苏北赣榆乡村的土地到英国曼彻斯特的学术殿堂,从创业之初的理念先行到研发出行业首个全域集成一体化氢电耦合控制系统,董震的成长轨迹恰似氢能的特性——看似温和,却蕴藏着改变世界的力量。

童年的“乖”与内心的“不乖”

连云港赣榆青口镇城南董小庄的泥土气息,是董震人生最早的记忆。1994年出生的他后来和同学们交流时,常会有一种错觉,他的童年和同龄人的童年时间轴似乎不在一条线上,更像是同龄人父辈们的童年经历——并不宽裕的苏北农村生活,“地里长什么就吃什么,南瓜、土豆、花生,只有赶集时才能闻到肉香”。

每年春节前后,走街串巷的照相师傅会用老式相机为村民留下一年仅有的影像,董震童年的照片背景有村口冬雪覆盖下的灰色水泥断墙,也有刚刚刷上油漆红彤彤的大门。尽管物质上是匮乏的,父母亲在教育上尤为慎重:小学换了四所学校。“孟母三迁”式的经历,让他早早懂得在环境限制中寻找可能性。他一直是爸妈眼中的乖孩子。后来他回看自己,觉得自己几乎没有过叛逆期,从小他就是邻居家羡慕的“别人家的孩子”,是家长眼中懂事的娃,是老师心目中的好学生。高中,他进入全县最好的奥赛班,才发现“优秀的人大有人在”。班里有一位天赋型选手,似乎不怎么用力,拿遍奥赛金牌。“那是我第一次意识到,人与人之间的差距,可以像两个世界。”但他会留心这位天赋型选手的学习方法,并默默努力。

高考拿到了不错的分数——董震的父母希望他留在省内,读南京大学或东南大学,将来考公考编进体制内工作。他却在地图上圈出最远的学校——哈尔滨工业大学。“那是令人兴奋的未知的地方”,江苏孩子大部分不出省,他出其不意的远行让母亲泪水涟涟,他却感到一种前所未有的力量感——“那是我第一次‘不乖’。”

“左右互搏”式的快速成长

因为成绩优异,董震入选哈工大的“英才计划”,本硕连读。因为不用卷绩点考虑保研,他有了更多探索自己的时间和自由。学习、科研,他是“省三好学生”;担任院学生会主席,他是服务大家的“工大学生干部标兵”。

溯驭技术团队合影

溯驭技术团队合影在哈工大的六年,是董震知识体系与人格成型的关键时期。在这里,他遇到了两位至关重要的“老师”,他们以不同的方式让他体验到了自由带来的无限生命力,以及人生的多种可能性。

第一位是他的硕士导师于泳。在普遍强调过程管控的学术环境中,于泳却对董震采取了罕见的“放手”策略。“他对我很信任,让我自己去找感兴趣的方向,再去找相应的具体方法,我给他叙述一遍,他再提一些方向性的意见。”董震回忆着导师,语气中充满感激。

这种看似“不管不问”的背后,是极大的信任和自由度,让董震的天赋和自驱力得以彻底释放。在那段拼命科研的岁月里,没有频繁的进度汇报和论文催促,反而让他在硕士研究生阶段就发表了七八篇高质量文章,其中行业顶刊三篇,达到了当年许多哈工大博士生都难以企及的学术高度。于泳被董震在金奖硕士论文“致谢”里深深铭记,这份“不管之管”无为而治的智慧,塑造了董震独立解决问题的科研习惯,也为他日后“自洽式”的博士研究打下了基础。

第二位“老师”则是一位他佩服的学姐,一位极具激情与领导力的女性。董震说,她组织过很多有影响力的活动,所有人都认为她会沿着“主席-校团委-行政”的路径稳步晋升,她却在巅峰时急流勇退,出国读博。“她对我的人生影响很大,她让我看到,人生路径不是唯一的,人要有勇气打破外界设定的完美剧本,追随自己内心的选择。”董震很善于在别人的故事中,看到自己的人生。

2015年夏天C9高校组织一批优秀学子去巴西参加暑期学校的活动,董震也参加了。毫不夸张地说,学姐的榜样力量,以及那次巴西之行,无形中改变了他的人生路径。

那一个月,董震与来自国内顶尖学府的三四十名同龄人朝夕相处。“那不是风土人情的冲击,是人的冲击。”他回忆道。这些同龄人眼中的光芒,看到外部世界时的视野与抱负,给了他小小的震撼。他第一次意识到,在哈工大这个“规格严格,功夫到家”的体系内,自己虽然是“掐尖”的学生,但视野却可能是一种“坐井观天”,他是那只井底的“蛙”。

这种冲击是双向的,也是谦卑的。他后来与其中一些人相熟后发现,“大家伙是或多或少都觉得自己‘坐井’,认为自己是蛙。”但正是这种与顶尖同龄人的碰撞,让他看到了一个更广阔、更多元的可能性图景。这次经历点燃了他身体中自己都未觉察的“不安分的DNA”,一种渴望与更广阔世界和更优秀人类对话的内在驱动。

回国后,他陷入了长时间的沉思。“在这个年纪,外面的世界如此精彩,我是不是应该再出去走走?”那条看似既定的、通往稳定的道路,再也无法满足他。他做出了一个再次让父母觉得遗憾、让许多人意外的决定:归零,一头扎进实验室,准备申请国外高校博生研究生。

董震开始全力以赴争取出国读博,考虑到家庭情况,他为全额奖学金努力。留给他的时间不多了,时间被他高密度运行,他用一年时间完成别人三四年的准备:做实验、发论文、考英语、申请博士。哈尔滨冬天零下30摄氏度,他常常凌晨两点从实验室走回宿舍,“一个人走在雪地里,仿佛在与天地对话。”他常会回忆独自一人在雪夜中行走的场景。他的诗意与丰富的感受性在忙碌的数据化实验间给了他莫名的抚慰。深藏在那段时光中的还有冬天校门旁八毛钱一串热气腾腾的麻辣烫、皎洁月色下雾凇的朦胧,以及夜里睡梦中突现的论文灵感。

最终,他拿到英国曼彻斯特大学校方全额奖学金,却面临更大的挑战:如何将硕士阶段的工程应用思维提升至博士阶段的系统工程理论,思维方式完全不同。在曼城最繁华的市中心,他蜗居狭小的合租公寓,窗外是豪车的轰鸣、派对的喧嚣,和阵阵浓郁的脂水香,他却会为和同事们的一次中餐馆聚餐而不舍心疼。

本不会交织的生活方式在同一个时空下纠缠,似乎自己成了那个走错片场的人。董震觉得内心有些地方似乎破碎了,他做出了近乎荒诞的举动,用自己刚刚存下的几千块买了人生第一件奢侈品:一件巴宝莉的风衣,仓皇而匆忙地裹住自己那身几百块的行头。“就像一个全身流血的人,需要一块创可贴。”但他很快调整过来,给予他力量的是哈工大校友马祖光院士——有一天晚上,他翻出了从国内带来的哈工大校史资料,重温了前辈马祖光的故事,这位“两弹一星”功臣在德国留学时,住在不足五平米的阁楼里,吃了三年白水挂面,省下钱买科研设备带回祖国。“国家没给他任务,但他自己给自己压上了担子。”

在感佩前辈的同时,董震也开始释怀。他的实验成就和发表文章数量很快让同龄人咋舌。

在哈工大实验室通宵的冬夜,在曼彻斯特极具戏剧化的空间里,董震逐渐建立起终身受用的“左右互搏”思维方式:自己认知升一点,就得用更高认知碾压自己。他学会面对自己的怯懦,并且直面它,打败它。此后,他很少再有内耗,他的时间用在了更为珍贵的地方。

在英国曼彻斯特大学,董震的博士导师——一位15岁考入清华并始终保持第一名的“少年天才”,中国最早的公派留学生之——丁正桃教授,再次给予了他极大的自由。“这位导师是学术上的绝对权威,他一个人一张纸一支笔就开辟一个学术方向。”董震说,他的论文深邃至极,有时都难以读懂,在学界堪称“曲高和寡”,但与卡尔曼这类学术鼻祖是朋友。然而,这样一位大牛,对董震的管理方式却与哈工大的于泳异曲同工——给予极大的自主权。他将董震的科研特质开玩笑为“带艺投师”,他尊重董震的研究节奏和思考方式,不进行微观干预。这种环境让董震在博士初期面临科研转型和奢华环境冲击的双重压力下,找到了自己的节奏。

最终,他在三年内以“期刊合集”形式毕业,成为曼彻斯特大学科学与工程院历史上少数以这种方式答辩的学生。这意味着极高的学术认可。他成为华威大学工程院的研究员,拿到了英国政府全球人才签,一种只需要工作三年就可以获得国外永居身份的特殊签证,却毅然决然选择了回国创业之路。

创业的艰辛之战

博士研究生期间,董震高质量地发表论文,在研究新能源电网稳定性问题,发现氢能是唯一能实现大规模可控储能的载体。但他也越来越怀疑:“论文发得再多,也只是纸上论文,真正能改变行业现状,改变人们的生活吗?”

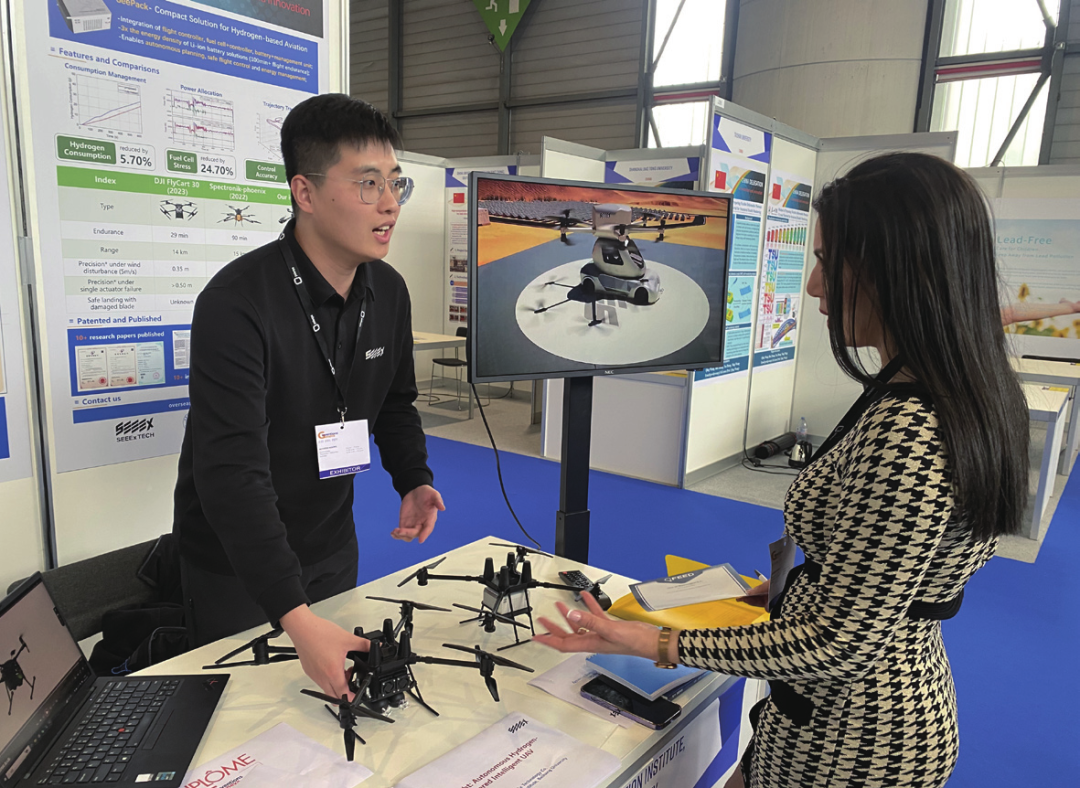

2024年4月,董震在日内瓦国际发明展

2024年4月,董震在日内瓦国际发明展他忘不了曾经看过的一张图,19世纪的曼彻斯特工厂区,浓烟滚滚的烟囱下,是无数工人佝偻的背影。能源革命的本质,永远是让更多的人过上更好的生活。

董震开始考虑创业,并付诸行动。将研究成果落地,实际影响人们的生活远比发论文让他兴奋,哪怕前途未卜。他通过“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛回国考察,从北到南走了七八个城市、数十家企业。在这个过程中,他意识到氢能行业的四大“卡脖子”问题逐步凸显:电子电气架构落后、软件工具链依赖国外、大功率集群能力弱、应用生态单一。

他直觉历史的使命落在了他的肩上。2021年6月,在读博间隙回国之际,他成立溯驭技术公司(简称“溯驭”),定位于“氢能电控一体化解决方案服务商”。溯驭取“溯流而上,驾驭未来”之意。

创业起步极其艰难。董震带着从奖学金中省下来的创业资金来到苏州,见了很多投资人,商业计划书改了很多遍,也被拒绝了很多遍。在繁华的苏州市中心,他只舍得住在最便宜的每晚百元旅馆中,尽管满是霉味,却让创业资金更耐用。在没有人约见的时候也会穿得整整齐齐去钱钟书图书馆看书,在这样的秩序感中坚定自己的方向,最终拿到第一轮融资1000万。最初团队只有4人,他既是董事长也是工程师,既是司机也是服务员,时间被他掰开揉碎用尽。然而,第二轮融资却遭遇资本寒冬、投资人变卦等诸多变数。其间遭遇的沮丧、挫败感比第一次更为剧烈。2022年秋天,他几乎绝望。“所有牌都打完了,账户上的钱只够撑一个月。”被他视为救命稻草的投资人电话拒绝时,感觉“精神气儿都被抽干了”。但是定定神,第二天的工作还等着他继续准备。深吸一口气,他凌晨两点驾车去临省的工厂,一路恍惚,路边是麦田和碎石路,“车翻了可能一周都没人发现……”

董震很少提及这些至暗时刻,但也正是这些大起大落,淬炼着他的勇气和坚韧,也让他明白,有哪些是他拼尽全力也要守护的,比如信用,他不愿意辜负任何信任他的人。

2022年新冠肺炎疫情期间,公司为了节省开支,把厂房隔出一块区域当办公室,董震把靠窗的空间给了别人,自己的办公室是一间没有窗户的储藏室,潮湿得能拧出水来——这似乎也是他一直以来的作风,有苦他先吃,他认为这是理所应当的——夏天用抽湿机,五个小时就能接满一桶水;冬天裹着羽绒被睡,早上起来都是潮的。夜里他睡在办公室,7000平米的厂房只有他一个人,黑暗中会传来各种细碎的声响:水泥地面热胀冷缩的“咔嗒”声、管道里水流的滴答声,甚至老鼠跑过的细碎脚步声,他都能听得见。那段时间,他养成了开着排风扇和抽湿机睡觉的习惯,机器运转的嗡嗡声像是助眠的白噪音。

就是在这样的坚持下,溯驭渐入佳境。这得益于董震对氢能的认知远超行业普遍水平。他早在2021年就判断:“新能源汽车要多年后才可能起来”,当前应聚焦电网级储能和多元场景应用,亦得益于他每一步的扎扎实实前行。他颇为自豪的是,最初和他一起创业的小伙伴没有一个离开的,“可以共苦亦可以同甘”。

他坚持“软硬一体、正向设计”,自主研发全域集成氢电控制系统,覆盖百瓦至兆瓦全功率层级,应用于储能发电、无人机、航车、电动船等场景。2024年,公司营收翻了三倍,入选规模以上企业,融资金额破亿。

董震用一个精妙的比喻解释:“氢能就像自来水。水本身不值钱,值钱的是净化、输送、转化以及不同场景下的使用方式。家庭用水一块钱一吨,但包装饮用水能卖到五块钱一瓶——我们做的就是利用好每一克氢能,让其具备包装饮用水品牌的价值。”

面对行业痛点,董震带领团队取得了根本性突破:自主研发了行业首个全域集成一体化氢电耦合控制系统,成为氢能多场景应用的数字中枢;实现了硬件模块化和软件工具链的完全自研,打破了国外垄断。产品平台覆盖百瓦至兆瓦全功率层级,已广泛应用于氢储能发电、低空长航时飞行器、轻重型载具、电动船舶等多元领域。技术价值获得了国际顶尖赛事的认可,先后斩获第49届日内瓦国际发明展金奖、欧洲科学院金奖、第三届亚洲创新发明展特许金奖和日内瓦组委会大奖。多位院士评价其成果“填补国内空白,对行业发展具有重大推动意义”。

董震的布局远不止于商业成功。他还构建了“技术攻坚-成果转化-生态共建”的发展路径:与多所985高校合作,为其氢能科学与工程这一新专业提供科研教学平台,筑牢人才根基。助力多家大型央企、国企完成国家级氢能验证性项目。目前申请及授权专利、软著90余项;发表各类成果130余项,带动产业链上下游就业超千人;正在编撰全球首本系统介绍燃料电池安全一体化控制技术的学术专著《氢燃料电池安全控制:理论及应用》。与二十多所顶尖院校合作,推动学科建设与产教融合。“我们要制定的不是行业标准,是国际规则。”

2024年,董震成为哈工大电气学院教授、博导。聘书下达那天,正好是父亲生日。“那是父母最幸福的一天,我终于成了他们想要的样子——虽然是以另一种方式。”他给公司定下的愿景是“活300年”。“肉体生命有限,但企业可以成为精神的存续体。我们要做的不是生意,是重建一套能源体系。”他说。

有迹可循的赤子情怀

在董震所有的身份标签——科学家、企业家、教授——之下,存在一个更为根本的底层操作系统:一位怀有赤子之心的爱国者——他在看《建国大业》与《开国大典》电影时会热泪盈眶,这种情感并非一时感性,而是深植于他个人成长与国家发展的同频共振之中,是他一切重大选择的核心驱动力和价值锚点。

2024年7月,董震在溯驭技术新品发布会

2024年7月,董震在溯驭技术新品发布会董震有一句“名言”:“活着干,死了算。”这是一种彻底的自洽与豁达,拒绝内耗,将全部能量用于创造。而内在的驱动力最终都归于“被需要”和“解决问题”。“人活着,要有意义,就要做有意义的事”,这也是他常说的。无论是当下的全力以赴还是300年企业的愿景,他的核心驱动力从未改变:用自身的力量为他人、为社会谋福祉。这是他乐于助人性格的终极形态,也是他观看《建国大业》时会热泪盈眶的深层原因——他从中看到了无数个体将渺小生命融入宏大叙事的牺牲与崇高,并渴望如无数前辈那样投身其中。

董震的爱国情怀,有极其朴素的根源。从苏北农村“赶集才能吃到肉”的童年,到亲眼见证国家过去二三十年的飞速发展,他的人生是中国崛起最微观、最真实的缩影。“从我自身的经历,充分说明了一个普通人是可以通过努力改变命运的,我很感谢这片土地。”这种感恩,转化为了最直接的回馈欲望。当他学有所成时,“回国”对他而言不是一个需要权衡的选择,而是唯一的、理所当然的归宿。“创业”让更多的人受益于新技术,是他前行的无限动能。

他脑海中常常浮现出的一个场景:小时候,有一次父亲骑摩托带着他去城里,他和父亲站在苏北的一座高架桥下,看着来来往往的车流,“它们不知从哪里来,也不知道往哪里去。”父亲说。董震模模糊糊地记得当时自己心里有一个想法,“以后我一定会跑到自己也看不到的地方,去看看那些地方到底有些什么。”这种对远方坚定的向往,成为驱动他一生不断“溯流而上”的最初意象。

如今,那个曾经在苏北高架桥下望着车流憧憬着远方的小男孩,已经在不知不觉间成为了那座桥,一座连接着中国氢能产业的现状与未来、连接着国际学术前沿与产业化落地、也连接着个人梦想与国家战略的桥。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 编辑:财经 来源:中华儿女