最近娱乐圈被“绝望的文盲”这词搅得沸沸扬扬。

这事的由头,得从一个顶流明星的公开翻车说起——他在镜头前把“莘莘学子”念成“辛辛学子”,“千里迢迢”说成“千里昭昭”,台下观众先是忍不住笑,笑着笑着,好多人心里就沉了下去,只剩一声无奈的叹。

这可不光是嘴瓢那么简单。前阵子在影视城的古装片场,有工作人员念叨过一件让人哭笑不得又有点唏嘘的事:有个演员拿着剧本,把“耄耋之年”四个字圈得密密麻麻,转头问助理“这写的是啥菜名啊?”更让人觉得讽刺的是,他当时演的角色,可是个在戏里被夸“学富五车”的古代学者呢。这种事在圈里早不是新鲜事,只不过这次被央媒点了名,才算把这层窗户纸彻底捅破了。

说起来,这些年娱乐圈里让人惊掉下巴的场面真不少。有的演员演历史剧,能把朝代顺序说得分不清东南西北;有的歌手上文化类节目,愣是把古诗词作者安错了家。

更让人膈应的是,有些年轻艺人还拿“文化没用”当口头禅,采访里直接说“背台词还不如背报价单实在”——这话听着,真让人心里不是滋味。

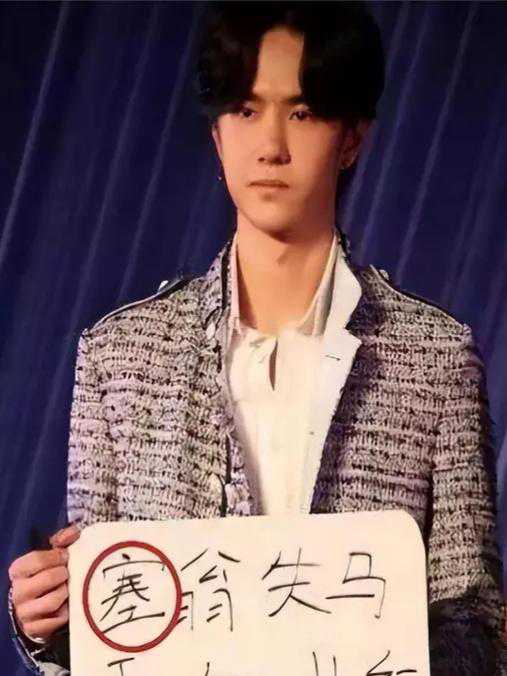

不过,乱流里也总有几个让人佩服的。有位青年演员,为了演好一个历史人物,特意跑到故宫博物院当志愿者,跟着专家一点点啃文物知识;还有个童星出身的艺人,拍起戏来连轴转,休息时手里永远攥着本书,最后愣是凭着专业第一的成绩考进了顶尖艺术学府。

你看,这就说明白了,艺术灵气和文化底子,从来就不是非此即彼的事儿。其实这事往深了说,暴露的是整个娱乐圈的怪毛病。

资本跑得太快,好多经纪公司培养艺人的心思越来越急功近利:看流量数据比看文化课成绩上心,琢磨怎么变现比琢磨怎么沉淀演技积极多了。

有个制片人吐槽过:“现在选角先看能不能带货,台词不行后期配,历史细节有编剧兜底呢。”这种把本末倒过来的培养法,可不就批量造出了一堆“空心”明星嘛。好在观众越来越清醒了,这可能就是个转机。

你看,有的古装剧因为常识错得离谱被群嘲,有的综艺嘉宾文化水平不够直接上热搜,市场其实一直在用点击率和收视率投票。

之前看到个调查,说68%的观众现在会格外留意艺人的文化素养,这比三年前涨了快二十个百分点——你看,大家心里都有杆秤。

现在的娱乐圈正站在岔路口上,真该好好琢磨琢磨:真正能站得住的艺术家,

从来都是把文化当根的。

那些能经得住时间磨的经典角色,从林黛玉到白嘉轩,哪一个不是吃透了文化底子才立住的?咱们说“绝望的文盲”不好,不是否定这些演员,恰恰是盼着他们能走得更远、更稳啊。

这场给文化正名的仗,才刚拉开架势。时间早晚会证明,没被墨香泡过的演技,就像没打地基的高楼,看着再花哨,早晚得塌。

编辑:娱乐 来源:飞宇潇潇