儿童颅脑外伤是指儿童头部受到外部力量作用导致的脑部损伤,是儿童常见的意外伤害之一,也是导致儿童死亡和长期残疾的主要原因之一。全球各国儿童创伤性颅脑损伤年发病率为每10万名儿童中47-280人,多见于1-14岁年龄段。

儿童颅脑外伤的常见原因:

跌落:是婴幼儿期颅脑外伤的主要原因,如从床上、沙发上、楼梯等高处跌落。

碰撞:孩子在家中玩耍时,容易与家具、墙角等硬物发生碰撞,可能引起脑震荡等轻度损伤。

交通事故:随着孩子年龄增长,交通事故成为颅脑外伤的重要原因,如被机动车、非机动车碰撞等。

运动伤害:学龄期儿童在进行体育活动或娱乐时,如玩轮滑、平衡车、滑梯、秋千等,可能发生头部受伤。

被击打:如被他人打伤头部,或在玩耍时被玩具等物品击中头部。

儿童颅脑外伤的症状

意识障碍:是小儿颅脑损伤最常见的表现之一,轻者可表现为嗜睡、烦躁不安,重者可陷入昏迷。昏迷程度可分为浅昏迷、中度昏迷和深昏迷。

头痛呕吐:头痛是小儿颅脑损伤后的常见症状,多为持续性钝痛或胀痛,呕吐常与头痛同时出现,呈喷射性呕吐。

瞳孔改变:一侧瞳孔散大、固定,对光反射消失,提示同侧颅内血肿或脑疝形成;双侧瞳孔散大、固定,对光反射消失,提示脑疝晚期或脑干损伤。

肢体运动障碍:可表现为一侧肢体无力、瘫痪,或四肢瘫痪、肌张力增高、腱反射亢进等。部分患儿可出现抽搐、惊厥等症状。

生命体征改变:小儿颅脑损伤后可出现血压升高、脉搏缓慢、呼吸深慢等中枢性高热表现,也可出现血压下降、脉搏细速、呼吸浅快等休克表现。

儿童颅脑外伤的诊断

病史采集:了解患儿受伤的原因、时间、地点、受伤时的姿势和力度等,以及受伤后的症状和体征变化。

体格检查:包括对患儿的意识状态、瞳孔大小及对光反射、肢体运动和感觉功能、生命体征等的检查。

影像学检查:头颅CT是急性期首选影像学检查,可快速评估颅内出血、骨折、水肿等;颅脑MRI对于亚急性及慢性损伤能提供更详细的脑组织影像学信息,尤其是儿童轴索损伤的诊断;颅脑超声可监测脑血管的血流变化和阻力;脑电图可用于检测有无并发癫痫发作、脑功能异常和预后判断等。

儿童颅脑外伤的治疗

非手术治疗:对于轻型和中型脑挫裂伤的患儿,治疗主要是对症处理,密切观察生命体征和神经反射的变化,防治脑肿胀及水肿,及时根据病情变化复查CT,除外迟发性血肿形成。对于脑挫裂伤造成的中枢性高热、癫痫持续发作、头痛引发的躁动不安必须给予及时处理,临床上可采取冬眠亚低温治疗,帮助患儿度过外伤后早期脑水肿阶段。对于有颅内压增高的患儿,有条件时应当进行颅内压监测,并常规行激素及脱水治疗,当病情较平稳时,可采取促进神经功能恢复治疗。

儿童颅脑外伤手术指征如下:

颅骨骨折

凹陷性骨折:凹陷深度>1cm;合并较大的颅内血肿或脑挫伤;需清除感染伤口;硬膜撕裂;需解除因压迫静脉窦导致的颅高压;存在局灶性的神经功能损害;为了美化患儿外观需行复位手术。

其他情况:合并脑脊液漏、颅内异物、伤口感染、存在需手术处理的颅内血肿。

硬膜外血肿

硬膜外血肿厚度>10mm。

对于伴有明显临床症状和神经功能障碍体征,或一旦出现任何神经系统损害及病情加重的情况。

硬膜下血肿较低的格拉斯哥昏迷评分(GCS)、较高的损伤严重程度评分、更差的CT征象、影像学证实的脑实质损伤、中线移位>5mm、受压或闭塞的基底池以及神经功能损害。

脑内血肿和脑挫伤

当出现血肿进行性增大、水肿加重等而导致占位效应明显时,患儿的颅内压升高,神经功能显著恶化,尤其中颅窝和后颅窝的病变进展迅速时可导致脑疝的发生。

颅底异物穿通伤儿童可因意外导致尖锐物体如筷子、钢筋和火钳等穿透颅底,形成颅底异物穿通伤,通常需要多学科团队共同合作,彻底清除异物,保护并维持颅内重要血管和神经功能的完整。

居家预防:

家中床、家具、门把手等都应加装防护装置,以防儿童玩耍时撞伤。保持地面干燥,以防幼儿活动的时候摔伤。儿童拿尖锐物品(剪刀、小刀片等)时要谨慎,避免误伤。

室外活动预防:

徒步横穿马路时遵守交通规则走斑马线。乘坐私家车使用宝宝安全座椅。乘坐非机动车佩戴头盔。

游戏时的预防:

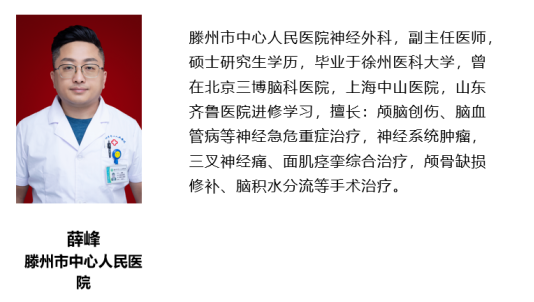

不在楼梯之间推搡打闹、游戏。玩轮滑、平衡车等玩具应戴安全护具。玩滑梯、秋千、健身器械时需做好保护工作,以防误伤。(作者:滕州市中心人民医院神经外科副主任医师薛峰)

责任编辑:王娟

编辑:王娟

| 分享到: |

上一篇 下一篇