“一年养蚕能挣8万元,还能带着乡亲们一起干。”沈朝伦望着蚕房里的“金宝宝”心满意足;

“再这样好好干两年,我家的新房子就能修起来了。”袁真龙攥着生姜收购款算起了账;

“上半年纯收入5万多元,养牛还是有奔头的。”杨秀富摸着膘肥体壮的黄牛忍不住嘴角笑意。

这5年,在政策帮扶、科技赋能、市场搭桥等多重“加持”下,贵州现代山地特色高效农业持续释放增收潜力,群众算好增收账,腰包鼓了起来,奔向好日子的内生动力更足。

蚕丝织就致富路

8月20日一大早,家住遵义市凤冈县蜂岩镇朱场村的村民沈朝伦走进蚕房,忙着给白白胖胖的蚕宝宝投喂桑叶。“这300平方米的蚕房是政府2023年免费修建的,水电、消毒池、储桑室一应俱全。”沈朝伦望着整齐排列的不锈钢蚕匾,眼里满是对发展的期望。

蜂岩镇为推动蚕桑产业发展,对脱贫户实施“三免”支持:免费提供优质蚕种、免费建设标准化养蚕设施、免费开展技术培训。该镇选派科技特派员,从蚕种选择、饲养技术到病虫害防治,手把手指导农户科学养蚕。如今,沈朝伦的养蚕房配备了温控系统,蚕苗成活率从最初的60%提升至95%以上。

今年以来,沈朝伦通过养殖三批蚕增收4.5万元,预计全年养蚕收入在8万元左右。作为建档立卡户,他发展蚕桑产业和养殖黑山羊,不仅实现了稳定增收,还带动周边蚕农共同致富。

“自己富了不算富,还要带动一起发展。”脱贫后的沈朝伦不忘乡邻,经常主动分享养蚕经验,帮助周边蚕农解决技术难题。“计划扩建150平方米养蚕房,争取明年养蚕收入突破10万元,带着更多乡邻做强蚕桑产业。”沈朝伦信心满满地说。

生姜大豆都挣钱

“种生姜还是划算一点。”8月21日,在六盘水市盘州市双凤镇小坪地村,51岁的袁真龙将生姜送到收购点,手里攥着刚到手的6000元,脸上笑意盈盈。

产业要发展,技术是关键。盘州市组建生姜产业专家服务,深入基层一线为合作社和农户提供技术指导。同时,通过龙头企业、行业协会、合作社积极对接蔬菜基地,发展订单农业,促进农批、农企、农商对接,建立直供直销机制。

“我们的生姜品质好,老板们都愿意到村里来收。”袁真龙说,随着交通基础设施不断改善,采购商把车开到田间地头来采购,大家的种植积极性更高了。

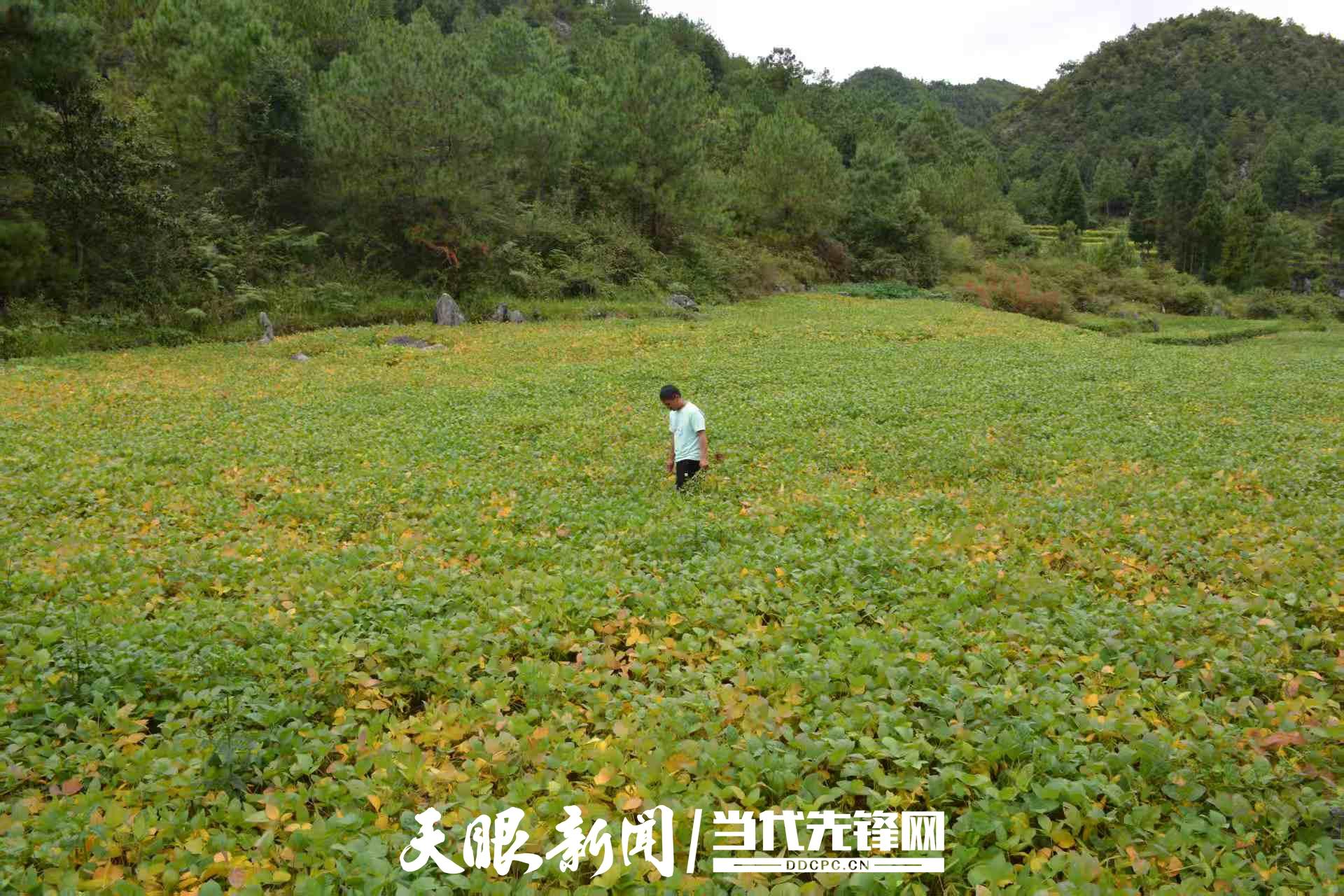

为进一步拓宽增收渠道,当地农技人员还积极引进新品种,指导农户逐步优化种植结构,种植大豆等“短平快”的经济作物。“黔豆12号耐旱、抗倒伏,适合山地种植,政府提供种子、农药,还负责保底收购,让我们少了后顾之忧。”袁真龙在盘州市双凤镇农技人员帮助下,种植的大豆实现了增产增收。

养牛还是有奔头

8月22日,在铜仁市思南县亭子坝镇,杨秀富夫妇如往常一般清理牛圈,搭配饲料,20来头膘肥体壮的黄牛不时发出“哞哞”的叫声,十分惬意。

早些年,杨秀富夫妇外出务工,因发生意外手上落下了残疾。“孩子读书要钱,家里日常开销也少不了,政府把我们纳入贫困户,提供了不少帮助。”杨秀富回忆,2019年,思南县大力推动黄牛产业发展,村里号召他家养黄牛。当年年底,杨秀富卖掉了5头黄牛,收入10万余元,让他们看到了发展的希望。第二年,夫妻二人决定继续扩大养殖规模。

“你们现在看到的,是第三次扩建后的牛圈,最多可以养20余头牛。”杨秀富告诉记者,他坚持自种牧草、野外收割,有效降低了养殖成本。

如今,“牛经理”上门收购黄牛,杨秀富省心不少。他还到湖南拓宽市场,把销售网络越织越密,成功蹚出了一条肉牛养殖的致富路,每天乐得合不拢嘴:“家里盖起了三层小楼,还买了一辆小轿车,三个孩子也都上了大学,日子越过越红火。”

贵州日报天眼新闻记者张云开

编辑邓钺洁徐微微

二审赵昆高大涛梁圣

三审刘皓

编辑:国内 来源:当代先锋网