少林寺作为中华文明的象征之一,拥有双重文化身份。一方面,它是《金刚经》弘扬佛法的圣地,充满宁静与神圣;另一方面,因为“天下武功出少林”,这里也成为武术爱好者心中的向往之地。

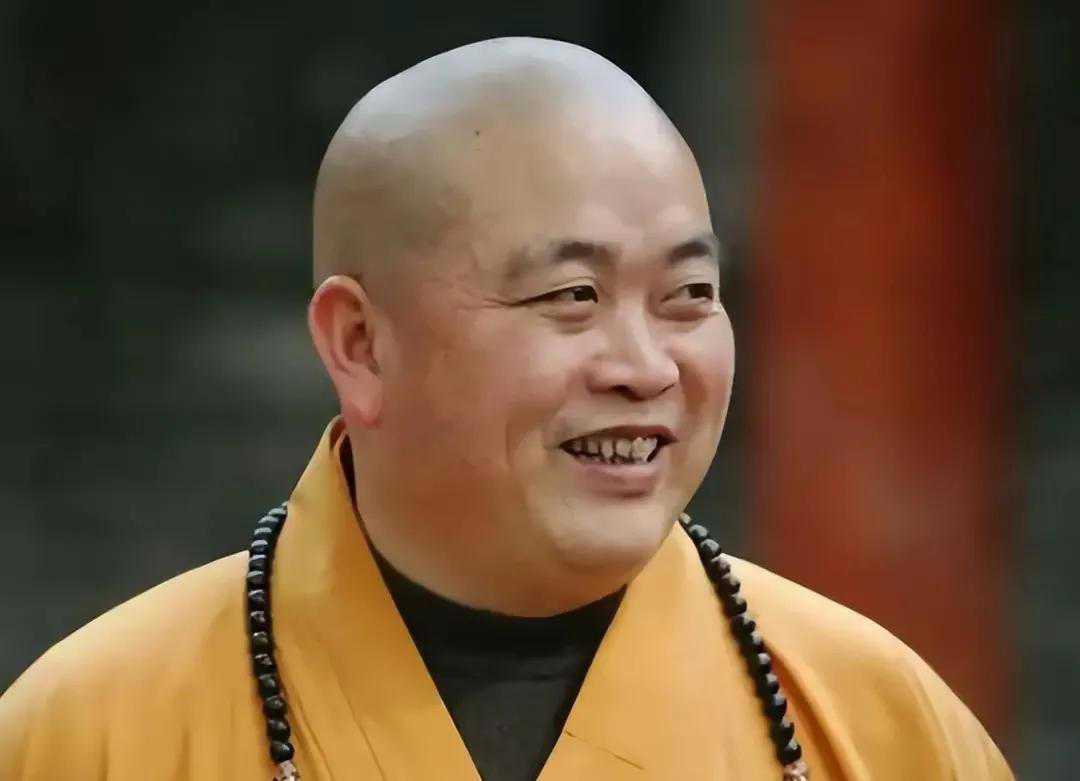

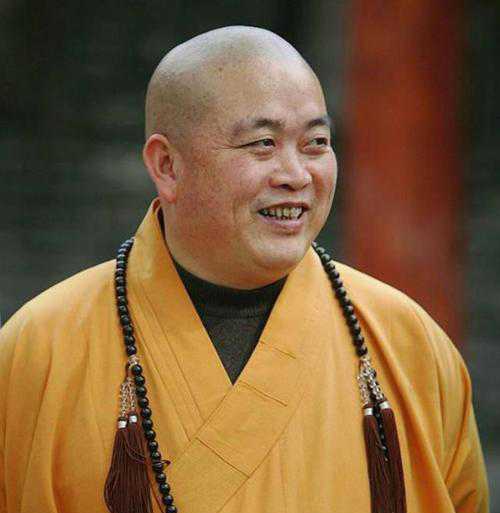

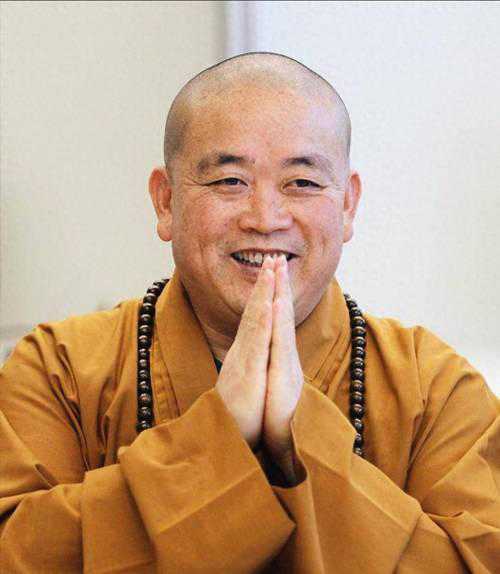

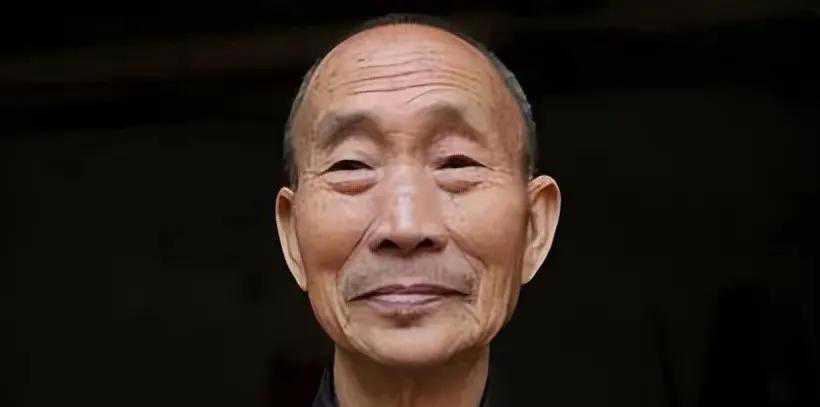

现任少林寺住持释永信的武术水平一直备受关注。

当年“武林高手出少林”的名声之下,功夫明星李连杰在央视的一番话如同投入平静湖面的石头,激起了层层波纹,让这个话题在武术界和文化界引起了长时间的讨论。

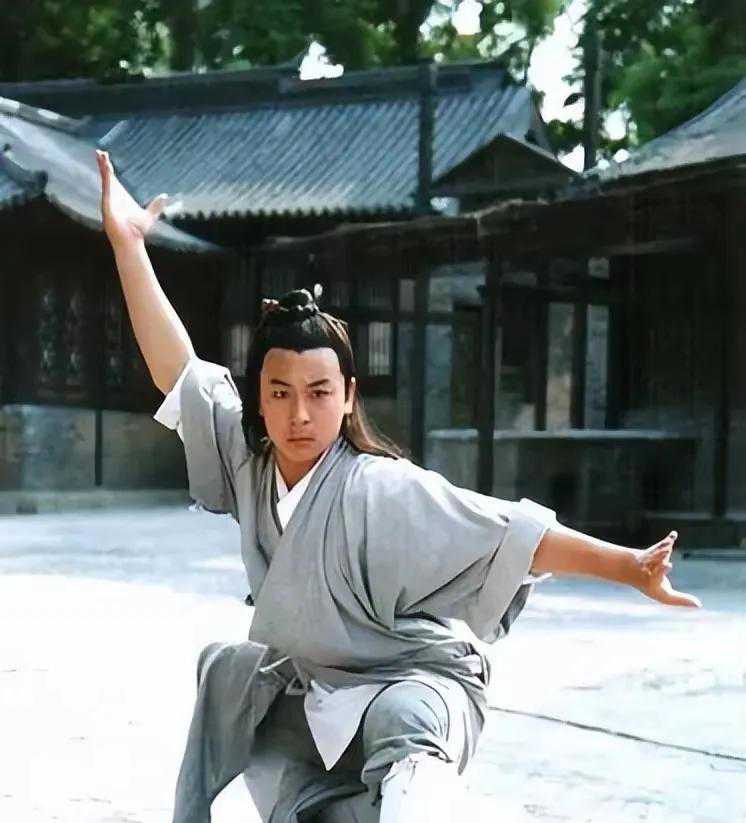

李连杰在电影《少林寺》中的精彩表演让这座有千年历史的古刹再次焕发活力,激发了无数青少年对传统武术的兴趣。

然而,很多人不知道的是,这位功夫大师在一次央视采访中透露,电影拍摄时,寺庙里香火稀疏,常住的僧人很少,习武的人更是屈指可数。

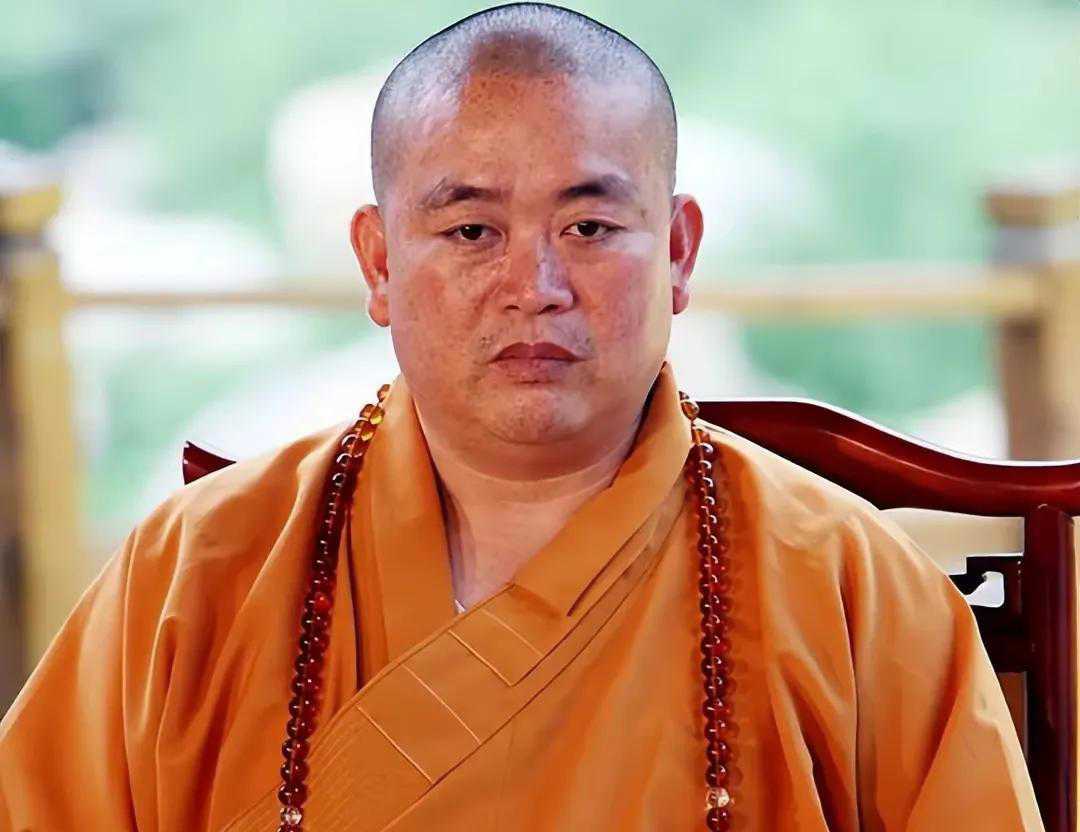

当释永信从师父那里接过这座古老的寺庙时,他看到的是一幅衰败的景象:殿堂破旧,佛像上满是灰尘,只有几位年老的僧人守着几盏孤零零的灯。

他不仅要修复庙宇,还要提升禅宗祖庭的名声,却没有人能想到这个地方以后会变成《商业帝国》的核心运营地。

推开少林寺斑驳的山门,眼前的景象让人感叹:杂草丛生,殿宇摇摇欲坠,连个完整的练功场地都找不到了。

拍摄团队不得不到处寻找合适的取景地。

电影里那些让人赞叹的“提水桶练功”和“飞檐走壁”的画面,其实是经过精心制作的特效。

谈到《少林寺》的影响,李连杰提到这部电影导致了一些青少年盲目学武的情况,言语间流露出一丝遗憾。

这一番话就像往水里丢了一块石头,瞬间引起了轩然大波,让释永信方丈和他掌管的千年古寺一下子成了大家热议的中心话题。

行正法师为释永信举行了剃度仪式并赐予法名后,这位年轻的僧人便全心全意地投入到佛门的修行之中。

他对“少林七十二艺”特别着迷,

虽然年复一年地刻苦练习,却仍然谦虚地认为自己还未达到最高境界。

随着时间的推移,身体素质的下降让他的武艺难以保持最佳水平。

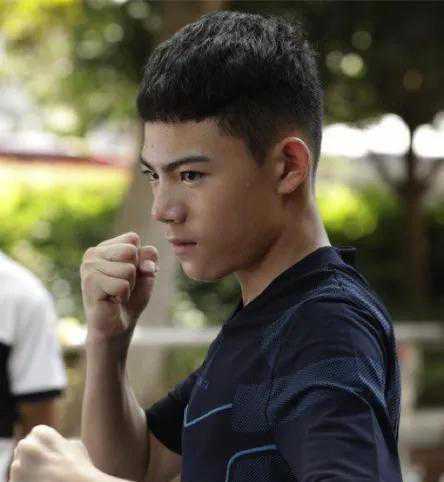

年轻时学武的照片里,他目光坚定,透着对武术的热爱和执着。

每当有人问起他的功夫,他总是笑着摆摆手,态度很谦虚。就像李湘问他时,他那句“早不行了”的回答,透着一股腼腆劲儿。

虽然人们对他的武术技艺褒贬不一,但他致力于保护少林文化的贡献却得到了大家的一致认可。

面对“少林”商标被滥用于火腿肠等商品的侵权事件,他选择了通过法律途径维权,并最终赢得了诉讼。

他以长远的眼光在全球成功注册了“少林”商标的所有类别,并积极努力将少林功夫申报为世界文化遗产。他常说的“文化资源不能被糟蹋”体现了他保护文化的决心。

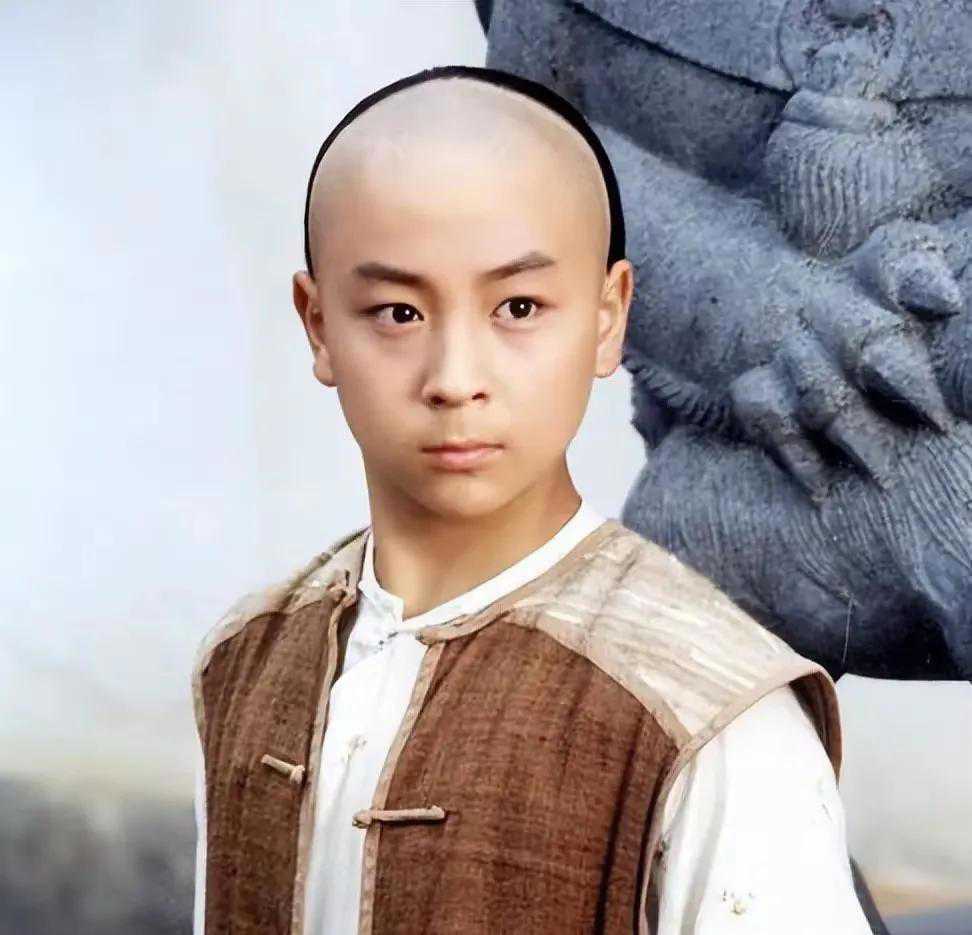

少林寺方丈永信大师门下弟子众多,个个身怀绝技,在武林中名气很大。

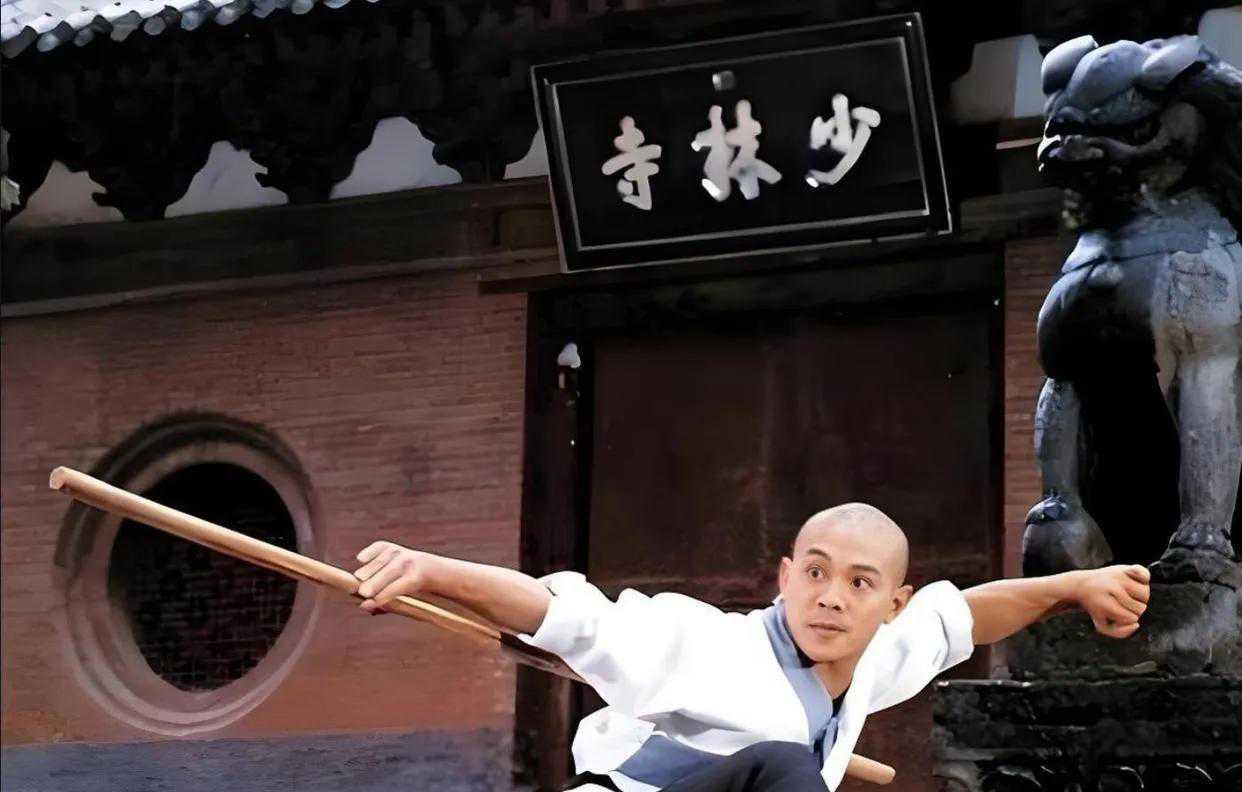

特别值得一提的是他的第一个徒弟释小龙。这位从小就拜入佛门的武僧,还在牙牙学语的时候,就已经踏上了少林寺的大门。从此,他就和武术结下了不解之缘。

当晨雾还未散去,少室山仍笼罩在一片朦胧之中时,释小龙已经在《罗汉堂》前站好了马步。

这位“永”字辈的徒弟,就像铜铃一样专注,呼吸几乎听不到声音,生怕打扰了檐角栖息的晨鸟。

多年的练习让他站得像古寺前的千年大树一样稳。

在银幕上,这位从小练武的演员始终保持着“拳不离手”的信念,每个打斗场面都亲自上阵,用流畅自如的真功夫塑造了一个个鲜活灵动的少年侠客形象。

释延孜在二十岁左右的时候,就已经成为了全国散打比赛的冠军,实力非常强劲。

这种擂台风格以刚猛犀利闻名,凭借扎实的实战基础,总是能够先声夺人。

这位武术高手后来去了广州,把一身本领都教给了警察,大大提高了执法人员的实际作战能力。

来自喀麦隆的一个贵族家庭的释延麦,决定放弃舒适的生活,远渡重洋来到中国,只为实现自己的少林功夫梦想。

通过不断的努力,他终于成了释永信大师非常欣赏的弟子。

在他的师傅耐心教导下,他刻苦学习,现在已经在美国开了一家武馆,努力传播少林功夫。

由于他的武术技艺高超,网友们亲切地称他为“非洲李小龙”,成为了连接中华武术与国际的桥梁。

永信法师的徒弟们都很谦虚:释小龙成名后依然低调行事;释小松虽然年轻时就在国际武术比赛中夺冠,但仍然在寺里做日常杂务。他分享的木人桩训练视频因为动作流畅有力,受到了很多人的喜爱,很好地展示了少林功夫的特点。

释永信接手少林寺时,这座千年古刹已经显得有些破败:殿宇的彩漆剥落了,佛像失去了光泽,仅剩下几位白须老僧在幽暗的佛堂中守护着香火。

他不仅要修复古老的寺庙建筑,还要承担起复兴禅宗法脉的重任。谁能想到,这个清净修行的地方,日后竟会成为《商业帝国》传奇的起点。

小时候的释永信在学习武术的时候,得到了郝释斋这位隐居高僧的悉心教导。

每当深夜,寺院的钟声已经静寂,这位师父便会悄悄将弟子叫到禅房,仔细讲解少林武学的精髓。

经过几十年的刻苦修行和深入研究,郝释斋不仅对传统武术进行了改良和完善,还创造了一套独特的“郝氏改良版”48式杖法,并将其引入少林武术体系。这一创新之举为古老的少林武术注入了新的活力,推动了武术文化的传承与发展。

编辑:娱乐 来源:以灵怜珍ir