1983年的时候,像“春晚”啊,“春节联欢晚会”这些词,对中国老百姓来说还都挺新鲜的。

不只是春节晚会,就连平时的娱乐活动对大家来说也是想都不敢想的。很多人一年到头也没几次机会看上露天电影,或者听听收音机里的戏曲,这些对他们而言,已经是相当难得的享受了。

不过,在1983年2月一个平常的冬夜里,所有事情都悄悄地不一样了。

春晚最开始是怎么搞出来的呢?姜昆当了第一届春晚的主持人,为啥他会惹来那么多议论呢?

【陌生的春节晚会】那时候,央视文艺部的黄一鹤导演突然接到台长王枫打来的电话。王枫在电话里跟他说:“老黄啊,咱们打算搞个春节联欢晚会,这事儿就拜托你啦,你得给咱办好喽。”

黄一鹤一听台长的话,心里头立马像炸开了锅,完全没料到,这样一个说来就来的任务,竟然就落到了自己的肩上。

黄一鹤起初是个文艺演出的参与者,拿手好戏是拉琴。后来他转行到了中央电视台,干起了导演的活儿,主要是负责大型综艺里头的唱歌跳舞环节。

以前呢,央视也搞过春节晚会,但规模不大,影响力也平平。可这次跟以前真不一样,黄一鹤心里琢磨着,这可是头一回正儿八经的全国大联欢,得好好张罗张罗。

不过,那时候情况挺特别,办晚会的经验少,设备也不够用,所以以前的春节晚会看起来有点老套,内容里还老带着教育的味儿,大家觉得这样的晚会没啥意思,这样一来,它的影响就变小了。

1982年下半年,国产的黑白电视和收音机慢慢开始降价了,这样一来,更多家庭都能买得起这些电器。而且,微波线路一开通,连北京的电视新闻联播都能播到全国各地去。

黄一鹤心里清楚这些状况,他打算好好利用电视的特点,给晚会来个大变样,甚至打算把原本在剧场里办的晚会挪到大舞台上,进行现场直播,就像转播足球赛那样,让全国观众都能看到。到时候,观众们就坐在下面,跟以前听戏曲那样,每个人面前都放个小茶几。

这样的方式让人觉得很轻松,而且气氛也更好。在那个时候,决定用直播这种方式可真是胆子大,是个很大的进步和跨越,所以1983年的春晚就成了“第一届春晚”,从那以后,春晚就固定用直播的形式了。

大方向已经确定,接下来就要着手找创作团队了。黄一鹤邀请了马季、王景愚、姜昆等人,一起组成了一个超豪华的表演阵容。同时,他还特地请来了侯宝林、谢添等大咖,来当节目的智囊团。

不过到了安排晚会各个环节的时候,黄一鹤碰到了棘手的问题。

首次有了节目主持人的角色现在的电视节目里,每场文艺晚会都会有个主持人来掌控全场,这已经是个大家都习以为常的老规矩了。

不过,在1983年之前,咱们中国电视圈里还没有“主持人”这个说法,那时候广播节目的负责人叫“广播员”,电视上的叫“播音员”,而晚会上的则是“报幕员”。

1981年春节还没到的时候,马季参加了中央电视台和广东一起办的春晚。演完节目后,他感叹说:“要是央视大年三十晚上也能搞这么个活动,以让大家开心为主,再加点主持人来热热场子,那不是也挺好嘛!”马季跟黄一鹤分享了他的点子。黄一鹤一听,高兴得不得了,连声称赞:“这主意真棒,咱们就这么办!”接着,他立马拍板,决定在1983年的春节联欢晚会上,头一回设个主持人的位置。

黄一鹤讲:“主持人和节目得配合默契,就像一家人似的,他们得在节目中间巧妙串场,让气氛热起来,这跟以前的报幕员可大不一样,这是他们最独特的地方。”

在那场头一回办的晚会上,马季跟大家伙儿说他是晚会的主持人,姜昆是副手。王景愚还在台上拿他俩开涮:“也就庙里的和尚才管自己叫住持(跟主持读音像)嘛!”同时,要找个主持人,得琢磨两件事儿:一来呢,这主持人不能跟以前的报幕员似的,光走流程不动脑筋,得让观众觉得自己也是晚会的一份子;二来,因为晚会是全程直播的,所以得保证场子一直热热闹闹的,环节之间也得衔接得顺顺当当的。

那时候的主持人可忙了,不光得主持节目,还得参与策划、上台表演、写剧本,甚至还得帮演员改剧本。一个人得干好几份活,还不能出错,想找这样的人可真不容易啊,黄一鹤为挑主持人伤透了脑筋。

他讲道:“央视新闻播报员,虽然发音标准很少犯错,但缺乏随机应变的能力,而且风格偏于庄重,所以不太合适。”那说相声的人又怎么样呢?那时候,说话类的表演主要就是相声和话剧,小品这东西还没个样儿呢,所以找说相声的来干这个活儿,确实挺合适的。

那时候,马季和姜昆算是中青年里的佼佼者,可晚会要持续五个小时呢,光他俩可撑不下来。三人合计了一下,觉得王景愚和演员刘晓庆也得加进来,这样一来,晚会的策划团队就凑齐了。

姜昆很快就把晚会上四个人的任务分好了,有负责主持的,有帮忙副主持的,还有专门报幕的和报幕的小助手,大家一起合作写台词。

黄一鹤说,晚会长达五个小时,时间挺长的,光靠着提前准备好的稿子可不行,得加点即兴的环节,像是现场给观众打电话聊天,或者邀请观众上台一起玩,到时候台上会发生啥,谁也说不准。

这些做法都是以前没人做过的,现在看可能觉得平平无奇,但在那个时候,真的是让人眼前一亮,特别有新意。

而且,黄一鹤还特地邀请了文艺圈里好多大名鼎鼎的明星和艺人来春晚现场,像大家耳熟能详的李谷一、斯琴高娃这样的歌唱家,还有一些杂技、武术的高手,就连中国女排也被黄一鹤请到了舞台上。

等所有的计划都敲定后,黄一鹤满怀信心地邀请上级领导来检查各项安排。可当所有重要环节都准备就绪,领导看过黄一鹤的方案,却提出了疑问:“姜昆不是专门说相声的吗?让他来当主持人,是不是不太专业啊?”

【坚持平民特点】黄一鹤一听领导的意见,心里猛地一颤,觉得审节目的人说的也挺在理的。那时候,就连姜昆和刘晓庆在排练对台词,刘晓庆也吐槽过这事儿呢。

那时候,刘晓庆对姜昆准备的剧本挺有意见的,她觉得那些对话既不逗乐,篇幅还长,记起来挺费劲的。

不过,黄一鹤想让春节晚会变得更接地气、更贴近老百姓、更口语化,而且1983年的春晚大多是即兴表演,所以黄一鹤还是坚守自己的主意,让姜昆继续当主持人。

不光是领导,就连老百姓里头也有人开始嘀咕了。有人讲,相声演员眼界不够宽,要是让他们来主持晚会,可能会把节目带跑偏,说不定还会惹出啥大乱子呢。

姜昆聊起那时候大家对春晚的议论时说:“现在想想,那一年的春晚,我们就是想着让大家乐呵乐呵,因为大伙儿真的太需要快乐了。我们也把大家的愿望跟领导说了。至于我们自己,虽然有人对节目不满意,但我们没太在意。只要大家看得高兴,那就是我们春晚的目的,只要能做到这一点,春晚就算成功了。”

为了不让审查组的领导插手太多,他打定主意,除非真没办法了,否则不去打扰他们,而是请来了相声界的两位大腕儿,侯宝林和袁世海,来给他们掌掌眼。

袁世海觉得他们的剧本挺不错的,就是稍微长了点,他建议最好能把时间压缩到12点前结束。侯宝林却觉得12点这个点没什么不行,还想借此机会在钟楼敲钟,让新年的钟声传遍大街小巷,传到每个人的耳朵里。

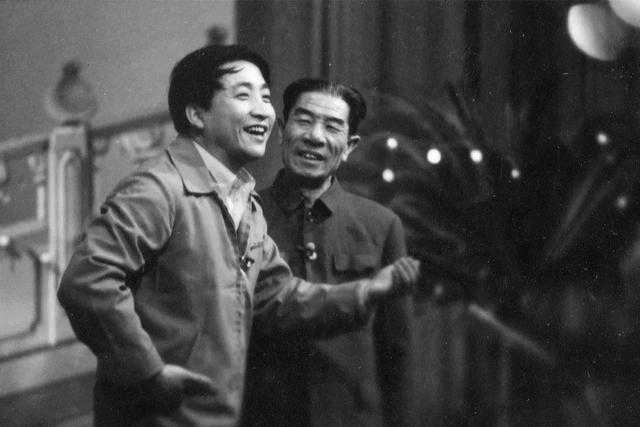

演出那天晚上,姜昆和马季说完相声《这一步走岔了》后,马季跑到观众席里收了一堆纸条回来,那些纸条上全是大家想看的节目单。

之后,他们下台走到观众中间,演了一段名叫《对口词》的逗趣对话,紧接着又临时加演了一段相声。现场观众的热情高涨,他们俩配合得天衣无缝,赢得了极佳的演出反响。

这种随机应变、现场逗乐的本领,全靠相声演员扎实的功底和真才实学,同时也真正体现了贴近百姓、大众化的风格。为了让观众笑声不断,不光是姜昆在顶着压力,王景愚也在努力着呢。

【王景愚的吃鸡表演】那场晚会上,有个特别吸引人的节目是叫《吃鸡》的哑剧小品,不过一开始的时候,王景愚其实特别不愿意演这个节目。

1962年的时候,搞笑和手势表演高手王景愚在广东尝了道罐焖鸡,但那鸡肉没炖烂,嚼起来特别费劲。就是在啃这只难咬的鸡时,他突然有了个好主意,立马动手编了个手势小段子。

1963年,王景愚在北京饭店和央视后来办的晚会上,多次给大家带来了这个节目,连周总理看了都忍不住笑出了声。不过后来,这个节目被说成了有“坏心思”在里头,还被当成是资产阶级享乐主义的象征。

因此,王景愚对这部作品有着相当纠结的情感,演了这个节目后,他好长时间都活在害怕和忐忑不安里。

可这么棒的作品,本该就在1983年春晚亮相,过程中真是一波三折。王景愚呢,一开始就给拒了,他说,这表演恐怕又会让人家说三道四。

黄一鹤导演聊起王景愚那时的纠结,说:“他晚上躺下时还答应得好好的,说可以上。但睡一觉醒来,就反悔了,说还是不上算了。可到了晚上,他又同意了,一早醒来还是反悔。”煎熬了好几天后,黄一鹤感觉这样持续下去真不行,为了让他能放下心里的重担好好表演,晚会的导演团队特地琢磨出了一个靠谱的主意。

晚会一开场,李谷一刚唱完那首热闹的歌儿,姜昆就急着蹦上台,直喊自己晚饭还没吃,饿得慌。

晚会进行到一半时,姜昆不停地在观众席溜达,装模作样地在找吃的,其实这些都是为了给《吃鸡》这个节目做热身准备。

晚会演到第14个节目时,斯琴高娃瞧见旁边等着上场的王景愚手里拿着只烧鸡,就大声说要买下来,这其实是给后面的小品《吃鸡》再添一把火,做个预热。

后来,眼瞅着王景愚的节目快开场了,姜昆却在一旁悄悄地把那只烧鸡给消灭掉了。

王景愚这下可急坏了,气冲冲地去找马季理论:“没有道具,我怎么演得下去嘛!”姜昆赶忙把手里的烧鸡往马季嘴里一塞,想着拿人手短,马季便开口了:“咋就不能上台呢?咱们都是老戏骨了,就算没有道具,照样能演得起来。”王景愚无奈之下,只好即兴来了一段不用道具的《吃鸡》表演。

这一系列的准备都是为了说明王景愚吃了只没煮熟的鸡这件事,前面的铺垫做得非常巧妙又顺畅,让人察觉不到是故意安排的。

王景愚在表演时放松了不少,心里也不那么紧张了,整个演出进行得非常顺畅。直到最后,观众们才突然明白过来,原来是这样一回事啊。

王景愚那些搞笑的动作和小细节,让人笑得前仰后合,这场表演真是太精彩了,直接让春节联欢晚会嗨到了顶点。

1983年,第一届春节晚会办得特别成功,就像往平静的湖水里扔了一块大石头,一下子在全国掀起了大浪,大家都纷纷叫好,反响特别热烈。

这台春节晚会主打欢乐气氛,到处洋溢着开心的笑声,打破了大家以往对晚会总是很严肃的印象。

那个时候的演播室面积挺小,只有大约500多平米,参加晚会演出的演员总共才60几人,到场观看的观众也很少,连200人都不到。

【小结】尽管这只是一场小型的晚会,但它却办得很成功,还留下了不少让人难忘的好节目。到了1984年,晚会继续采用了前一年的成功方法,又打造出了许多广为传唱的作品。

直到现在,不管方式咋变,大年三十那晚,大家还是都会坐在电视机前,盼着春晚开播。毕竟这春晚,早已不是一般的晚会,而是多年来大家团聚时的一种老习惯了。

编辑:娱乐 来源:一篇锦绣为谁绣