当4.8亿年的凝视遭遇人类的轻触:地质遗产保护的文明之问

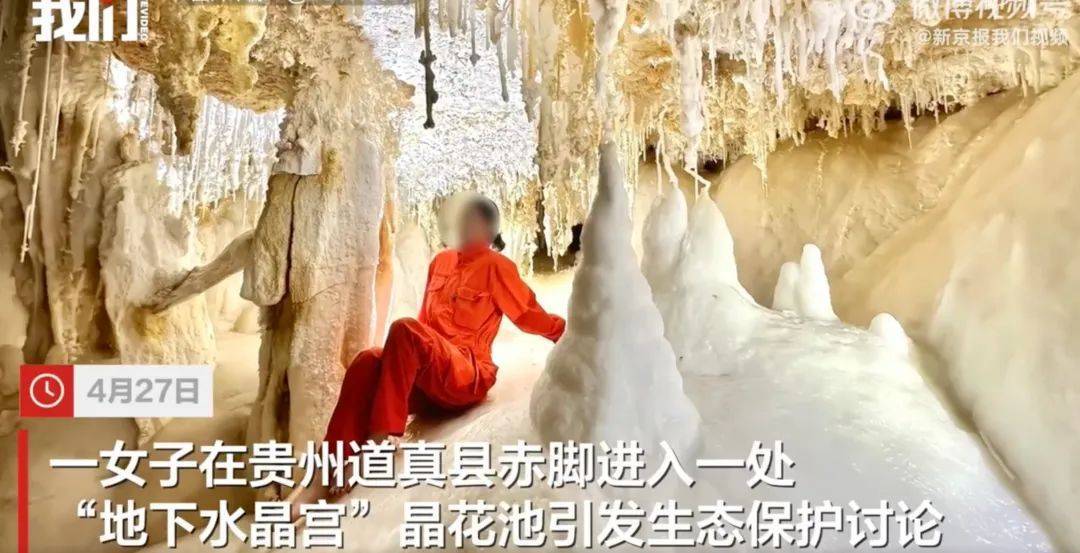

在贵州绥阳双河洞国家地质公园深处,一座形成于奥陶纪的洞穴内,亿万年前地质运动凝结的方解石晶簇如银河倾泻,构成一片晶莹剔透的“地下水晶宫”。这些由地下暗河携带的矿物质在恒温恒湿环境中缓慢结晶形成的晶花池,本该是地球演化的无声见证者,却因一位游客赤脚踏入池中拍照的举动,被推至生态保护的风口浪尖。地质专家检测显示,池水pH值、微生物群落已发生不可逆改变,这场“美丽误入”暴露的不仅是管理疏漏,更是人类文明与自然遗产对话的深层困境。

一、凝固的时光:晶花池的地质史诗

双河洞晶花池的生成堪称地质奇迹。在距今4.8亿年的奥陶纪,这片区域曾是温暖浅海,海洋生物遗骸与碳酸盐沉积物在板块挤压下形成石灰岩层。后经燕山运动抬升为陆地,雨水沿裂隙下渗形成暗河,溶解了岩层中的钙离子。当含有二氧化碳的地下水渗出洞顶时,压力骤降导致二氧化碳逸出,钙离子便以每百年0.1毫米的速度结晶,最终形成如今这般如梦似幻的晶簇群落。

这些晶花不仅是地质演化的“活化石”,更是微生物学家眼中的“生命方舟”。洞穴微生物专家团队发现,晶簇表面附着着200余种未知菌群,它们通过代谢作用维持着晶花生长的微环境,其基因库可能蕴藏着破解极端环境生命密码的钥匙。而游客赤脚踩踏导致的晶簇断裂,相当于撕碎了这本“地质日记”的珍贵书页。

二、破碎的倒影:文明与野蛮的微妙边界

从现场视频可见,涉事游客为追求“人景合一”的拍摄效果,不仅翻越1.5米高的防护栏,更刻意赤脚踏入晶簇密集区。景区管理人员透露,该区域本设有红外感应警报装置,但游客用衣物遮挡探测器成功规避。这种“精心策划”的破坏行为,暴露出部分公众对自然遗产的认知仍停留在“可征服资源”层面。

地质环境监测数据显示,游客鞋底携带的泥沙、防晒霜化学成分与人体汗液,使池水总溶解固体(TDS)值在72小时内从28ppm飙升至196ppm,原本透明的晶簇表面出现褐色锈斑。更严峻的是,晶簇生长依赖的厌氧菌群落数量下降67%,这意味着整个生态系统的自我修复能力已遭重创。正如国际洞穴联合会专家所言:“这不是简单的踩踏,而是一次对地球记忆的暴力篡改。”

三、镜鉴与出路:全球遗产保护的文明启示

在地质遗产保护领域,此类事件并非个案。2017年,美国猛犸洞国家公园因游客触摸钟乳石导致生长停滞;2021年,越南韩松洞因游客涂鸦引发国际谴责。这些案例揭示了一个残酷现实:再严密的物理防护也难以抵挡文明素养的缺失。世界自然保护联盟(IUCN)报告指出,全球30%的洞穴景观正遭受人为破坏,其中67%的破坏行为源于“无意识破坏”。

破解困局需要科技与文明的双重赋能。在技术层面,双河洞景区已启动“数字孪生”计划,通过激光扫描与AI建模,在虚拟空间1:1复刻晶花池景观,游客佩戴AR眼镜即可实现“零接触”游览。在管理层面,借鉴新西兰怀托摩萤火虫洞的“认知重塑”模式,将游客从“观赏者”转变为“地质故事讲述者”——每位游客离场前需录制一段对晶花池的解读音频,在潜移默化中建立生态责任感。

四、敬畏的重量:一场永不停歇的文明修行

在墨西哥奈卡水晶洞,矿工出身的向导会向游客展示自己布满晶刺的双手——那是长期接触未处理晶簇导致的钙化病变。这种触目惊心的警示,比任何标语都更具震撼力。我国《地质遗迹保护管理规定》明确将晶花洞穴列为特级保护单元,但法律条文终究需要转化为全民共识。

真正的保护不应是冰冷的隔离,而应构建起人与自然的情感联结。双河洞景区正在尝试“晶花守护人”计划:游客可通过线上预约成为“一日守护者”,在专家指导下学习晶簇监测技术,亲手为晶花池更换恒湿装置。当游客亲手触摸到维持晶花生长的恒温膜,听见洞穴滴水声中蕴含的化学方程式,保护意识便从抽象概念转化为具身体验。

站在4.8亿年时光凝结的晶花池前,人类既不应妄自菲薄,更不能狂妄自大。这些沉默的地质造物教会我们:文明的真正高度,不在于征服多少自然奇观,而在于能否以谦卑之心聆听地球的呼吸。当我们的足迹不再成为破坏的印记,当每一次凝视都饱含敬畏,或许才是对这份地质馈赠最好的致敬。(注:图片来源于网络,如有版权请联系删除!)

编辑:社会 来源:红网