最近,「双相情感障碍又叫天才病」火上了热搜第 7。相关内容里,对双相及相关障碍的陈述很「浪漫」——

梵高、达芬奇、海明威、诗人海子等知名人物都曾为双相情感障碍困扰。也因此,双相情感障碍亦被称为「天才病」。

在这条热搜的广场或评论区,有用户调侃「这是我唯一想得的病」。

图源:微博截图

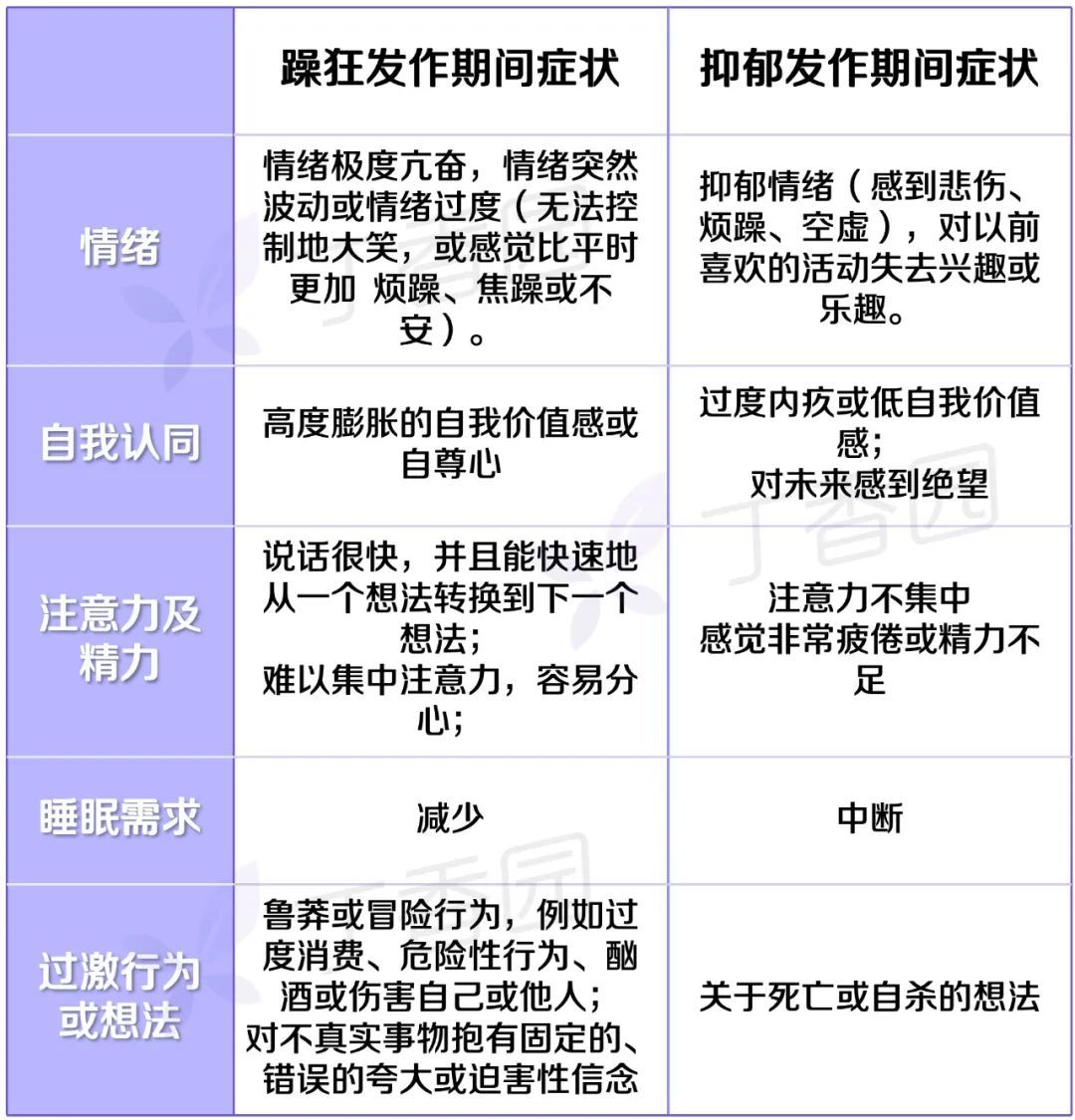

双相情感障碍及相关障碍的定义的其特征是躁狂、混合或(轻)躁狂发作或症状,通常与抑郁发作或抑郁症状交替出现。[1]

而(轻)躁狂发作时的高能量体征和创造力,也正是双相情感障碍被称为「天才病」的原因。

在(轻)躁狂发作期间,双相情感障碍患者会存在情绪高涨、睡眠需求减少、精力显著增加、精神活动增加的特点。对一些适应(轻)躁狂的患者而言,这样的状态可能会带来高精力、创造力、自信心和超常的社会功能。甚至,许多人不希望离开这种愉快的状态。[2]

然而,并不是所有患者都在(轻)躁狂时有这样的表现。

在一些并不适应(轻)躁狂的患者中,(轻)躁狂发作时则表现为注意力分散,烦躁不安和情绪不稳定。 [2]与此同时,(轻)躁狂所带来的体征,只是双相的冰山一角。大家更多会经历的,是躁狂或(轻)躁狂发作后,陷入抑郁发作,情绪从一个极端波动到另一个极端。[3]

根据 WHO 公开资料整理

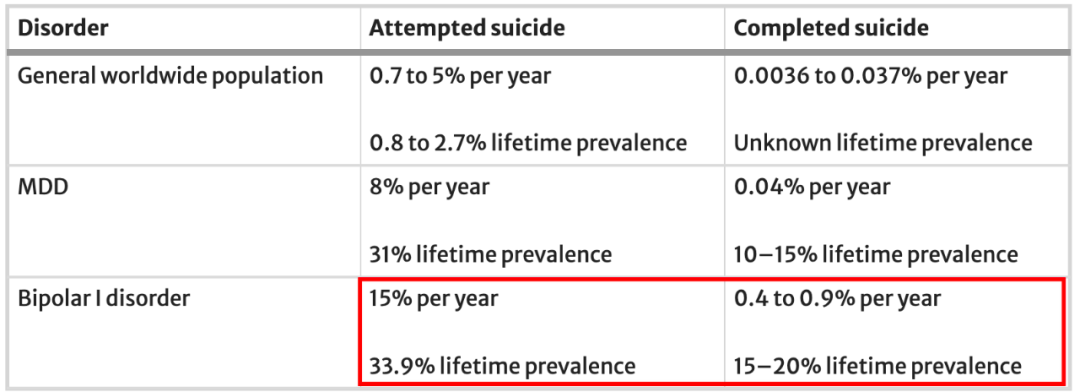

社交媒体不会宣传的是,除了症状反复横跳,在所有精神疾病中,这还是自杀风险最高的。[4]

柳叶刀 2022 年发表的关于 1990 年至 2019 年 204 个国家和地区 12 种精神障碍的研究中显示,在 2019 年时,双相情感障碍的全球发病率为 489.8 人/10 万人,大约每 150 名成年人中就有 1 人患病,患病人数达到 4000 万人,占全球人口的 0.53% 。[5]

据估计,双相障碍 I 型患者每年自杀未遂的风险约为 15%,显著高于重度抑郁症(MDD)的 8% ,同时终身自杀未遂的风险则达到了 33.9%。

换句话说,大约三分之一双相障碍 I 型患者一生中至少尝试过一次自杀。并且每年有 0.4~0.9% 的双相障碍 I 型患者自杀身亡,最后大约 15~20% 死于自杀,也就是说大约五分之一双相障碍 I 型患者最后是自杀身亡。[4]

图源:参考文献 [4]

双相,不应被过度美化

回看社交平台上对双相的讨论,是从消除对精神疾病的污名化开始的。[6]

只不过,相较于习惯将精神疾病患者妖魔化的传统媒体,新时代的社交媒体则通过「创造神秘感」的包装,在特定受众群体中,将精神疾病描绘成带有美化色彩的「美学符号」。[7]

也因此,不乏有将双相情感障碍视作「天才病」的言论,并且认为是由于精神疾病所带来的「特质」,才使得自己才能突出:「变回正常人后,再也没有好的灵感支持我继续热爱这份工作。」

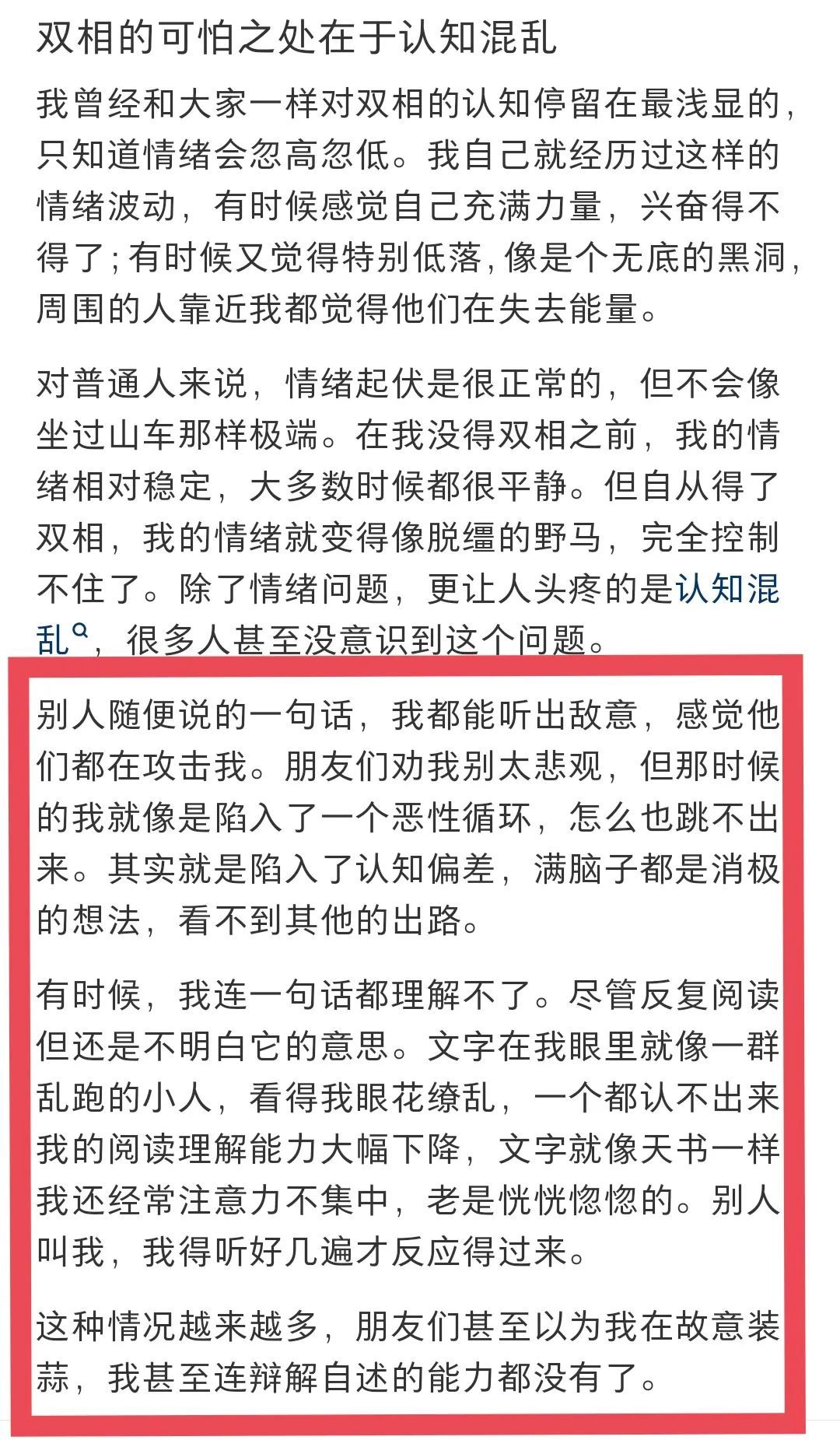

但患者面临的真实困境,却被忽视了。

比如,无法完成普通的对话,无法阅读书本的句子;比如,无法进行正常的生活,只能被迫「休学」;再比如,在有药可控制症状的情况下,终生患病率约为 2%,一生需要和疾病和解。

图片来源:社交媒体截图

浙江大学医学院附属第二医院精神科副主任医师潘冰认为,称双相情感障碍为「天才病」,可以一定程度上缓解病人的病耻感,但是若把(轻)躁狂发作的症状都归于「天才的表现」,这样是不科学的。

「(轻)躁狂是一个不可控的状态」,即使患者在(轻)躁狂时感觉自己真的像天才一样精力充沛、头脑清醒,「但是,一般伴有社会功能损害,也可能会转为抑郁,还是需要警惕。」

我们需要肯定地说,双相情感障碍能治。但我们也不得不承认,真实世界的就诊数据并不乐观。

双相情感障碍是全球范围内导致残疾的主要原因之一,但是在世界范围内,双相情感障碍患者的治疗覆盖率很低,患者经常被误诊。[3]

我们需要的,不是疾病的「文本美化」,而是正确的「症状识别」;也不仅是「自我宽慰」,而是识别后的「及时就诊」。

毕竟,梵高、达芬奇、海明威、诗人海子等天才患有双相情感障碍是不争的事实,他们的灵感可能在某些疾病的状态中迸发。但是他们的才华与能力,却并不一定来源于此。

生活中,如果同时出现以下情况,我们建议你及时就诊:

情绪、脾气、言语、行为等方面,出现了与一贯状态明显异常的改变,比如情感高涨、易激惹、情感低落等以及与情绪一致的言语和行为变化;

持续时间较长,短至数日长至数周,甚至因为情绪影响出现明显冲动攻击自杀性言语/行为,导致个人和家庭日常工作生活学习等方面明显受损。

致谢:本文经 浙江大学医学院附属第二医院精神科副主任医师 潘冰、苏州大学精神病与精神卫生学硕士 丁若水 专业审核

策划:xiuxiu_chen|监制:islay

题图来源:热搜截图

编辑:ifhealth 来源:丁香园